顎関節CT撮影・診断

当院は顎関節症の診査・診断・治療を行っております。大学病院の口腔外科では顎関節症を専門に診療の経験が豊富にあります。院内に顎関節の範囲も撮影できる歯科用CTを導入し精密な診断を行っております。

顎関節パノラマ写真撮影・診断

当院では顎関節パノラマ写真の撮影・診断も行っています。上記3DのCT撮影に加え、やはり顎関節パノラマによる診査・診断は重要なポイントです。

当院が行う顎関節症治療は、主に以下のようなものがあります。

顎関節症の治療方法

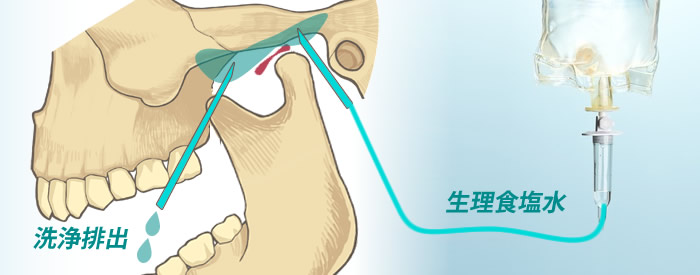

外科的治療(パンピング・マニュピレーション-顎関節腔の洗浄)

生理食塩水というキレイな水で顎関節腔を注射により洗浄します。すると顎関節腔内の滑液が新しく置き換わり、キレイになります。顎関節の新陳代謝を良くして老廃物を出してあげることで、顎関節の動きをよくする処置法です。

この外科的治療法は、いきなりする治療ではありませんが、当院の顎関節症の治療方法の一つとして、よく出るケースであり、特化している治療方法なので詳しくご紹介しております。

ヒアルロン酸注入

当院では上記のパンピング・マニュピレーション治療に加え、併用してヒアルロン酸注入を行うことがあります。

膝や肘の関節の症状でも、滑液剤を注入して治すのと同じで、ヒアルロン酸も顎関節の動きを開きが良くなり、動きを滑らかにする作用が期待できます。

ボトックス注入

咬筋・側頭筋の筋膜炎によって、咬筋が硬縮することによる痛みが発生することがあります。食いしばりの咬筋の力をボトックスで緩和することにより硬縮も無くなり症状の軽減が期待できます。

ボトックスについてはこちらでも紹介しています

マウスピース治療(スプリント)

日頃のストレスや生活癖、その方の食いしばりや歯ぎしりなど、生活改善は強く意識しないとなかなかできないものです。

強い咬み合わせなどを緩和させ、顎関節に負担がかからないようにするためのマウスピース治療(スプリント)を行っております。

咬み合わせの調整

その人に合った最良の咬み合わせを維持し顎関節を守ります。顎関節症の治療方法で最もよく行う治療が、この「咬み合わせの調整」です。当院では、

- フェイスボウによる咬み合わせの平衡測定

- ドーソンの定理に基づいた咬合調整

- インレーやクラウンなど補綴物による顎位の調整

- マウスピース(スプリント)の製作

等々、様々な理論、治療法で咬み合わせの調整を行っております。

薬物療法(投薬療法)

ケースより、テルネリン、ミオナリン(ミオナール)などのお薬を処方いたします。

近赤外線(PBM)による顎関節治療

PBM(フォトバイオモジュレーション)によるご自宅でできる近赤外線照射の顎関節症治療を行っております。

PBMは、インプラント治療後の治癒促進・痛みや炎症の軽減、矯正歯科治療における歯牙移動の促進や痛みの軽減が主流ですが、実は顎関節症治療にも効果が期待できます。

当院では、上記でご紹介した外科的治療(パンピング・マニュピレーション)等と併用して、このPBM治療を患者様の症状やご要望に合わせておすすめしております。

海外の治療例でも、このPBMを患部に一定時間あてることにより、顎の開きが良くなり、痛みが軽減されたという報告があります。

費用

顎関節治療用近赤外線装置:1台60,000円+税

PBMを用いた症例は、以下でも詳しくご紹介しております↓

PBMを使用した顎関節症改善の症例

PBM HEALING社の顎関節症疼痛緩和装置『ペインリリーフ』です。

この装置は近赤外線の光線療法により、皮膚表面から近赤外線を持続的に照射して顎関節症の関節円板・下顎頭に作用して、疼痛を緩和させます。

患者さんは顎関節の急な痛みと開口障害を主訴に来院されました。現病歴として1週間前より起床時の開口障害を自覚。それ以降から顎とこめかみに強い痛みを感じ始めたとのこと。特に左側の顎に開口障害が生じていることを感じたとのことです。

2018年に交通事故に遭遇し左の顎の違和感が生じ始めており、顎関節症のカイロプラクティック治療(超音波・マニピュレーション・温熱療法)を受けても左側の顎関節部の痛みと開口障害が改善されずにいました。今回の来院までに鎮痛剤を1週間内服しても痛みは治りませんでした。

オフィス訪問

初診時開口障害があり、2横指がやっと入る状態でした。ただし、2横指入れた状態では左側の咬筋と側頭筋に強い痛みを感じていました。右側には症状はありませんでした。

ペインリリーフベルト

IR880nm Red660nm

10-20-30分

4レベル(1が最強で4が最低強度)調整可能になっております。

提供した治療

オフィスでレベル1で10分間照射して、顎の開きが増加し痛みは消失しました。

ペインリリーフベルトによる最強度のレベル1で照射から10分後に開口量が増加

即座に痛みが軽減されて可動域が改善されました。さらに患者さん痛みを伴わずに2横指の開口距離を得ることができました。

この写真は実際に装着した状態です。

基本的にペインリリーフベルトは自宅用の装置です。プロトコールとして1日2回レベル1の最強度で照射します。オフィスでの初期治療後に患者さんは鎮痛剤を飲まなくなり、そして3日後には左側に痛みを感じることなく通常量である3横指開くようになりました。

他に症状がなかったので3日後にペインリリーフベルトの使用をやめましたが、痛みが再発することなく開口障害も起きませんでした。さらに鎮痛剤を服用する必要もありませんでした。

患者さんは予防策として毎日両側に装置を使用します。

推奨事項

治療計画

慢性の痛み

片面30分レベル1(光量最高レベル)

1日2回

急性の痛み

片面あたり10~20分レベル1(光量最高レベル)

1日あたり3~4回

皮膚に敏感な方は、レベル4(最低レベル)で10分間に設定してください。

徐々にレベルと治療時間を増やします

別事例:足首に使用した症例

別の例としてペインリリーフベルトを足首に使用した症例です。

1回の使用で捻挫して腫れと痛みが生じていた部分が大幅に改善されました。

ユーザーの声

- 両手首に痛みがありましたが、1回使用した後で痛みが軽減され動きやすくなりました

- 腰痛がありましたが1回の照射で痛みが改善しました

- 慢性的な腰痛持ちでしたが毎日寝る前に照射して改善してきました

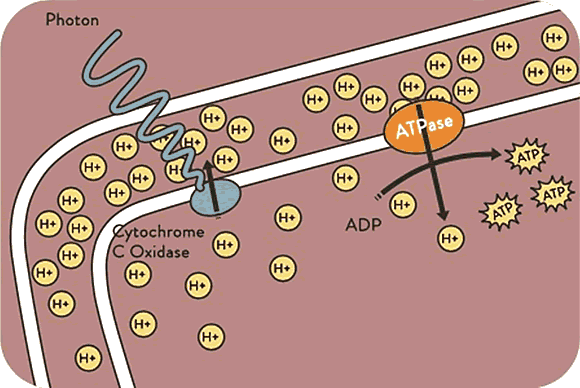

PBMオルソの光線療法は、チトクロームC酸化酵素を刺激することで、プロトンを能動輸送し、プロトン濃度とアデノシン三リン酸(ATP)の産生を増加させます。

当院の顎関節症の考え方

咬合の重要性

顎関節症の一番のポイントは、やはり「咬み合わせ」です。咬み合わせが崩れると最初に生涯が起きる場所は「顎関節」なんです。顎関節が崩れると体の姿勢など全身に影響が及ぶリスクが高まります。

口腔外科の先生でも、外科ばかりを中心に行い、咬合を全く学ばない事がよくあります。そのようなクリニックにかかると、治療後のトラブルが多いと言われています。それくらい咬合は重要なんです。

「たかがアゴの関節でしょ」…とあなどるなかれ、全身の健康にも影響を及ぼす大事な体の一部なので、当院では顎関節の診断を大切にしています。

顎関節症の症状

顎関節症の症状や患者さんのご相談内容、お悩みは、主に以下のような項目があげられます。ご自身に当てはまる症状はございますでしょうか。

- アゴが痛い

- 口が開かない、閉じない

- 口が開きにくい、閉じにくい

- アゴの関節の付近でカクカクと音がなる

- あくびや大きく口を開いたとき顎関節がミリミリ・ミシミシと音がするような気がする

顎関節症は、症状の度合によって、1~2型のタイプ5つに分けられます。

上記のような症状でお悩み・お困りの場合は、お気軽に当院までお問い合わせ・ご相談ください。

顎関節症の症例分類(日本顎関節学会より抜粋)

- 咀嚼筋痛障害(I型)

- 顎関節痛障害(II型)

- 顎関節円板障害(III型)

a: 復位性

b: 非復位性 - 変形性顎関節症(IV型)

※1:重複診断を承認する。

※2:顎関節円板障害の大部分は、関節円板の前方転位、前内方転位あるいは前外方転位であるが、内方転位、外方転位、後方転位、開口時の関節円板後方転位などを含む。

※3:間欠ロックは、復位性顎関節円板障害に含める。

一般的にⅠ型の場合、咀嚼筋痛障害に付随して偏頭痛、首の痛みや肩凝りが生じます。また、症状が進行すると難聴、メニエール症候群を惹起することもあるため、当院では類型の重複診断をする場合でもボトックス注射を顎関節症治療の第一選択肢とする傾向にあります。